最近在念研究所的相關書籍,常常看到所謂"左派"跟"右派"的相關議題。

這兩個方向要如何區分?

又有哪些所謂的不同之路?

讓我們從以下這篇文章來看看吧!

左派和右派的稱呼最初起源於18世紀末的法國大革命。在大革命期間的各種立法議會裡,尤其是1791年的法國制憲議會上,溫和派的保王黨人都坐在議場的右邊,而激進的革命黨人都坐在左邊,從此便產生了「左派」、「右派」兩種稱呼。

在剛開始,這個政治光譜的定義是以人們對「舊政權」(Ancien Régime)的態度為判斷標準,「右派」也因此代表著支持貴族、或教士利益,而「左派」則代表反對這些階級的利益的人。在當時,支持自由放任資本主義的人也被視為是左派,然而這樣的立場在現代大多數西方國家則被視為是右派。不過即使是在法國大革命時,極端的左派也會要求政府幹預經濟以支援貧窮人民。

儘管對這兩詞的使用相當普遍,然而這兩詞一般並沒有準確的定義。也因此對這兩詞的使用往往是根基於輿論上。對於這兩詞的區分也有許多不同的看法:

公平的結果是左;公平的程序是右:古典自由主義強調程序的公平,自由市場便是例子之一。自由意志主義學者羅伯特·諾齊克便是強調區分「歷史過程」和「最後結果」兩者的20世紀知名理論家之一。但另一方面,現代自由主義的支持者如約翰·羅爾斯則主張左派的政策也是使用以過程為根基的推論,而一些新保守主義者傾向使用軍事手段建立民主才是屬於最後結果。

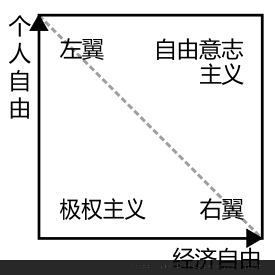

反對自由市場造成的不均等為左;而接受之則為右:通常,政治上的爭論都是聚焦於政府究竟應該(干涉主義)或不應該(自由放任)介入經濟以救濟貧窮的問題上。諾蘭曲線將這個差異作為左派和右派兩大差異的軸線之一。不過,政府的干涉並不一定就代表重新分配財富或平等主義的政策:一些形式的干涉是為了滿足某些財團公司的利益,例如社團主義的政策。

偏好一個「更大的」政府為左;偏好一個「更小的」政府為右:政府的大小在這裡可以視為是政策和立場的差異,雖然政府雇員的數量通常被用以作為主要指標。不過,一些人也注意到某些政治流派如無政府共產主義、自由社會主義的存在與這種政治光譜不相合,反而如同諾蘭曲線一般垂直於左右派之外。

平等為左;自由為右:提出這種區隔的是哲學家諾貝托·波比歐(Norberto Bobbio)和Danielle Allen。波比歐主張唯一準確的左右派差異是有關人們對平等理念的態度,因為只有左派會想要保護或促進平等,而右派則會想要維持或增加不平等。左派和右派也同樣都宣稱同時追求平等和自由兩者,然而他們對這兩詞卻又有不同的解釋方式。

一個現世政府為左;一個宗教政府為右:這種差異在美國、印度和歐洲的天主教國家特別明顯(這些地方也是反教權主義代表左派的區域),有時候也包含中東。

集體主義為左;個人主義為右:不過,1960年代的反文化浪潮便是以強調個人自由為特色,而這波浪潮主要則被歸類為左派,而在宗教/現世的衝突上,現世主義者往往更傾向於強調個人的自由和宗教自由超越集體的信仰價值。不過,被許多人視為右派的法西斯主義也強調「國家的組織概念」,抱持著集體主義的概念,將國家看作是一個集體的實體。

革新為左;保守為右:雖然在一些國家裡「右派」和「保守派」往往被視為同義詞,但這一區分在討論左派右派的光譜時很少獲得重視。

法律支配文化為左;文化支配法律為右:這個公式是由美國的參議員丹尼爾·派屈克·莫尼漢(Daniel Patrick Moynihan)提出才為人所知的,但最早則是由埃德蒙·伯克所構想的。

支持國家獨立、自治和主權—尤其是小團體為左;僅支持建立國家和政府為右:一些團體可能會被右派視為恐怖份子、但卻可能被左派視為自由戰士。右派的運動通常支持他們自己國家的主權並反對其分裂。在歐洲,支持歐盟者通常來自左派,而支持國家主權者則來自右派。

國際主義和世界觀為左;國家利益為右:經濟民族主義或貿易保護主義在左右兩派都可以發現,左派的保護主義是以確保國內的工作機會為目標,而右派的保護主義則是為了保護本國的公司和經濟。

認為人性和社會為可變性的為左;認為它們為固定性的為右:這是先天與後天之間的爭論例子之一。最先以此定義左右派的是美國經濟學家湯瑪斯·索威爾(Thomas Sowell)。

認為人性本善為左;認為人性本惡為右:在這裡左派認為邪惡和痛苦是由社會的不公平所造成的,修正此問題便能使人性向善。而右派認為邪惡是人性必然產生的。可是,人性本善說有人必須因為好保護這樣的保守的側面,一方的人性本惡說有人必須因為壞改變這樣的革新性的側面。

社會主義為左;資本主義為右。

什麼是the middle way?

答:新中間路線係由英國首相布萊爾於上任以來所提出之治理國家的理念,又稱為第三條路。此義來自於傳統對第一與第二【左派與右派】治理理念的整合,欲求於兼顧左右兩派互斥性治理理念的企圖之下所展現的政治—價值的權威性分配的思考。

內涵:

(1) 在政治上,歐洲傳統上的左右派區分已不甚重要,其主要原因是傳統上區分左右的社會階級區分已漸不存在,因此國家被期待成為自由、公平與公正的集體價值,而政府適為此一價值的保證。

(2) 在經濟上,放鬆管制與私有化一直是傳統自由主義的重點,但是不代表著新自由主義的經濟亦如此發展。經濟亦絕非絕對自由化與管制的非此即比兩項選擇,而是有著統合兩種價值信念【指自由化經濟與管制的經濟】。

(3) 在期待大政府與小政府之間進行對政府的重構與超越。國家與政府的角色應往兩個方向發展;一個是往次體系的市民社會發展,參予式民主應予以重建,並且將更多的事務交由次體系的市民社會處理;另外,因應全球化議題,國家級政府更應讓超國家機構決定較多的事務,國家及政府不應再停留在民族國家之上。更透明化的民主程序應該成為新的政府功能。

(4) 將民族國家的角色轉型為世界國家。取代舊的民族主義式的國家角色,不再以發動民族對抗,準備作戰當成國家職能,而應體現國家在世界體系的地位與職能。使國家在完成參與世界體系之同時亦能確保實現其民族目的與價值的職能。也就是模糊化的民族主義與多元主義。

(5) 傳統為福利經濟的對立—基於社會正義應有的價值與對效率的否定與干涉,應該要進行統一,建立新的社會投資國家,使個人與集體責任間建立新的關係,使資源走向人力資源的投資而非對福利支出的投資。

(6) 全球化議題非處於第三國際或民族的對抗上,國家應超越社會民主與新自由主義的路線,在左與右之間發展出一套新的治國理念。

留言列表

留言列表